TESI DI LAUREA

DI

GILDA CIAO

Presentata alla Normale di Pisa

Cassio governa a Cipro

La parola e la scena

PER VISUALIZZARE CLICCA SUL TITOLO CHE SEGUE

IL TESTO CHE SEGUE – DI MAURIZIO MASSABO’ – PUBBLICATO SU CINEMASESSANTA

RIPRENDE TEMI DELLA TESI DI GILDA CIAO

E APPARE NON CASUALMENTE ANCHE NEL CAPITOLO BLOG

“I PUNTINI SUGLI I”

LEGGETE SOTTO IL TESTO IN CHIARO, OPPURE CLICCATE SUL TESTO ORIGINALE:

Storie e memorie della Biennale “riformata”(1974)

Quando si faceva la rivoluzione

con l’ “Othello” di Shakespeare

Ronconi, Manganelli, Perlini, Jancsό, Cirino, Pagliarani, Arbasino, Augias, Carmelo Bene, il Gruppo ‘63 e Gianni Serra: avvenimenti e polemiche di ieri e di oggi

di Maurizio Massabò

1974 in Italia: anno segnato da eventi drammatici e, al tempo stesso, dalla presenza di speranze di massa e dallo svolgersi di avventure intellettuali che erano la sintesi di altre avventure, sperimentalismi, ricerche e battaglie appassionate, ma anche di delusioni, fallimenti, abbandoni di campo. A maggio scoppia la bomba in Piazza della Loggia, ad agosto scoppiano quelle sul treno Italicus, per dire soltanto di due degli eventi maggiori che marcarono quell’anno, in una guerra tra bande nere e rosse, ma anche tra servizi segreti di mezzo mondo, polizie, politici e poteri forti. E, insieme, ci furono fatti positivi, anche se qualitativamente molto diversi e non paragonabili con gli altri, ma figli indiscutibili dello stesso tempo, come l’apertura del sipario sulla riforma democratica della Rai, che sarebbe stata votata in Parlamento di lì a pochi mesi, e l’avvio della cosiddetta “Biennale riformata”, ovvero della nuova istituzione veneziana a vocazione internazionale, riscritta da una legge del ’73, che sembrava raccogliere in sé la summa e la scrematura dei movimenti di battaglia culturale e di riorganizzazione delle forme e delle procedure del fare e del recepire cultura. Un processo avviatosi negli anni sessanta, che si sarebbe concluso nell’arco dei settanta.

Il Direttore della Biennale è quell’anno Carlo Ripa di Meana e il lavoro progettuale è affidato a sei commissioni di lavoro e a due gruppi permanenti. Le commissioni si occupano di arti visive, architettura e territorio, cinema e spettacolo televisivo, teatro e musica, informazione e mezzi di comunicazione di massa. I due gruppi si occupano l’uno dei convegni e l’altro dei rapporti con la scuola. La commissione del teatro è composta da Peter Brook, Bernard Dort, Natalia Ginzburg, Gian Renzo Morteo, Mario Raimondo e segretario ne è Paolo Radaelli. Ed è di teatro che voglio soprattutto parlare in questa memoria, per l’interesse obbiettivo del tema (quell’anno la sezione teatrale fu in qualche modo lo specchio di esperimenti ed azioni previsti, auspicati ed esercitati dal “movimento” culturale del tempo) e per le polemiche che torna a suscitare ancor oggi, ora per la ricostruzione di quella che potremmo chiamare la filologia degli eventi e ora per il recupero di alcune verità storiche. E’ su questi aspetti che abbiamo dialogato con Gianni Serra, regista di cinema e di televisione (1), che in quel segmento della Biennale svolse un ruolo da protagonista.

Il “comunista” Ronconi

Luca Ronconi (2) fu nominato nel ’74 direttore della sezione Teatro e Musica.

Scrive Carlo Ripa di Meana: “ (C’è stato) un rifiuto nei fatti, oltre che nelle dichiarazioni unanimi del Consiglio direttivo, della pratica degradante della spartizione partitica dei settori di lavoro: con la nomina alle direzioni di intellettuali e artisti come Ronconi, Gregotti e Gambetti ”.

Davvero quella convenzione lottizzatoria fu rotta e soprattutto quella Biennale fu vissuta dagli intellettuali e dalla stampa come un reale distacco dalle pratiche spartitorie?

Serra non è d’accordo: “Quello era il primo incarico istituzionale di Luca e suscitò negli ambienti reazionari e conservatori una reazione compatta e in alcuni casi violenta. A questa però si aggiunse un atteggiamento fortemente critico di vari intellettuali che erano appartenuti a un gruppo di una certa importanza nella cultura italiana, il Gruppo‘63 (3). Uomini di sinistra, questi ultimi, ma che con il Partito comunista e le sue politiche culturali erano, per lo più, in forte disaccordo. Lo furono anche di fronte a Ronconi che dal Pci era stato perlomeno segnalato per quell’incarico. Le iniziative politiche di quell’anno fecero dunque parlare di egemonia comunista.”

Il Pci non era al governo, ma la strategia politica del compromesso storico, dell’accordo coi cattolici, era già stata elaborata. Fu elaborata nel 1973 da Berlinguer, anno in cui iniziò anche la presa di distanza del Manifesto. Il vento di quegli anni, e non solo nelle iniziative culturali, tirava dunque fortemente a sinistra, e i militanti comunisti avevano un peso, soprattutto per il loro impegno, e una indiscussa autorità.(4).

D’altra parte il teatro in particolare era investito da qualche anno non da un vento, ma da una vera e propria tempesta di rinnovamento: dalle cantine romane e milanesi alla ricerca di spazi e di pubblici nuovi, dalla formazione delle cooperative alla scelta dei referenti internazionali, dall’esplodere di forme varie di teatro all’apparire sulla scena di teatranti senza confini, un po’ attori e un po’ registi, un po’ imbonitori e un po’ tecnologi, un po’ capocomici e un po’ autori visionari. Ronconi si collocava in questo quadro come un innovatore e in alcuni casi un rivoluzionario, ma pur tuttavia uomo d’ordine e di “sistema”, che introduceva in quel guazzabuglio di umori, di passioni, di speranze e di sogni che era il teatro e che fu la Biennale di allora la “giusta dose” di sperimentazione, di rinnovamento e di una cultura specchio del tempo, senza violentare per questo l’istituzione, anzi offrendo a tutti il massimo di garanzie. Artista di lotta e di governo, verrebbe voglia di dire, e in questo senso più vicino ai comunisti che ad altri della galassia di sinistra.

Dice Serra: “La nomina non piacque a destra, ma del tutto neppure a sinistra, quella più radicale. Il suo progetto teatrale fu criticato, ad esempio, da una parte dei militanti de il manifesto, soprattutto da quelli della sezione veneziana, che si considerò “emarginata” da ogni iniziativa-Biennale, nonché, come dicevo, da molti del Gruppo ‘63, anche se alcuni di loro si ritrovarono poi coinvolti come autori o spettatori critici della Biennale ‘74. Parlo di Nanni Balestrini, che fu invitato a scrivere un testo per un’operazione che poi non ebbe seguito e non per colpa sua, o di Elio Pagliarani che lavorava allora per Paese Sera e che seguì le differenti manifestazioni in qualità di critico o infine di Giorgio Manganelli che stese il copione del mio spettacolo. Quelli di loro che fecero un’opzione politica si schierarono con i cosiddetti “gruppettari”. Persino Angelo Guglielmi fu più gruppettaro di altri. Nel ‘68 partì per andare a Parigi a “vedere” o a “fare” la rivoluzione, non so bene, ma non arrivò neppure alla frontiera a causa di un incidente d’auto. Però questa è ovviamente un’altra storia. Comunque sia, la nomina di Ronconi, per lo spessore dell’uomo e del regista, fu un fatto di grande importanza”.

Tre (anzi due) “Otello” in campo

La Sezione Teatro del ’74 si svolge in un arco di tempo molto ampio per un festival, dal 5 ottobre al 9 novembre, nel territorio veneziano e circostante, in dieci sedi diverse, con la presentazione di 44 manifestazioni teatrali. Ronconi, per quanto riguarda la partecipazione italiana, fa, tra le altre, una scelta originale: tre spettacoli in tre serate diverse, in luoghi diversi, ma su testi derivati tutti – o riscritti o reinterpretati, se si vuole – da un unico copione, l’“Otello” di Shakespeare, un lavoro scritto dall’inglese nel 1604 e che fa parte del cosiddetto “quarto gruppo” delle sue opere (“Amleto e “Re Lear”, tra queste). Perché fu fatta la scelta dell’“Otello”? nessuno ha dato una risposta esauriente a questo interrogativo, ma è facile pensare a tre motivi: si tratta di un dramma fortemente popolare e ampiamente conosciuto, anche per la sua versione verdiana e per quelle cinematografiche (Orson Welles in particolare); è al tempo stesso un dramma classico e colto; c’è un’ambientazione (quella iniziale) e ci sono personaggi legati a Venezia. Forse se la Biennale si fosse tenuta a Verona Ronconi avrebbe scelto “Romeo e Giulietta”.

L’ideazione e la realizzazione del trittico fu affidata a tre registi particolarmente noti, sia pure in ambiti diversi. La proposta fu avanzata all’ungherese Miklόs Jancsό, un grande regista cinematografico, per il quale era pronto un adattamento curato da Nanni Balestrini. Poi Jancsό (trasferitosi a Roma nel 1972) dette forfait per un serie di impegni sopravvenuti e il trittico si ridusse a due affidamenti soltanto. Comunque alcune voci riportarono che Jancsό avrebbe voluto introdurre con forza, nella sua rappresentazione, l’elemento cinematografico.

Altro invito fu per Memè Perlini, regista teatrale – solo in seguito realizzerà film – che in quegli anni si era imposto sulle scene dell’avanguardia italiana, e romana in modo particolare, per il suo ingegno, la sua logica visionaria dello spettacolo, per la sua blasfemia rispetto alle convenzioni e tradizioni del teatro ufficiale, per le sue innovazioni. Perlini curò da sé il testo (soltanto appunti, secondo il suo stile) su cui lavorare. Lo spettacolo, realizzato dal gruppo “La maschera” di Roma (5) iniziava prima che gli spettatori entrassero in sala. All’ingresso un narratore raccontava la storia del Moro e i fatti della sua tragedia, poi si accedeva a un lungo corridoio buio dove c’era una ragazza dormiente e, infine, si entrava nel grande spazio centrale carico di oggetti, corpi nudi o seminudi, granchi, piatti, vestiti, ornamenti e altro ancora. In un angolo c’era Otello, un negro alto, magrissimo e nudo, rannicchiato su se stesso. E cominciava lo spettacolo. Il tutto fu in scena dal 3 al 9 novembre, nella Chiesa cinquecentesca sconsacrata di San Lorenzo.

Il terzo incarico andò al milanese Gianni Serra, regista televisivo e cinematografico, ma con predominante esperienza televisiva. Cinematograficamente già noto per “Uno dei tre” (1972), e per la diffusione in circuiti alternativi anche non italiani, in vari circoli del cinema, in festival internazionali, di opere televisive trascritte e “lavorate” su pellicola, come “La rete Jeanson” (acquisita, con altre sue realizzazioni, nel Patrimonio Langlois della Cinémathèque di Parigi), noto in particolare, in seguito, per “La ragazza di Via Millelire” (1980), Gianni Serra era una delle firme più importanti della Rai-Tv di allora.

“Mi telefonò Ronconi, racconta Serra, per propormi la realizzazione teatrale di un “mio” Otello, da fare in piena libertà. Naturalmente mi espose il suo progetto, di come intendesse far confrontare al pubblico tre realizzazioni di uno stesso testo in spazi non convenzionali, dando questo mandato ad autori di derivazione diversa, ma accomunati da uguale interesse professionale nella sperimentazione di nuovi linguaggi, fuori dalle convenzioni tradizionali. Luca conosceva le mie sperimentazioni televisive e cinematografiche, l’utilizzo, per esempio, del montaggio cinematografico per il materiale televisivo dei miei lavori Rai. E mi sollecitò a sfruttare queste linee di ricerca anche in teatro. Ma – caso più unico che raro, per civiltà e rispetto nei confronti altrui – non intendeva, e non volle, sapere come. Accettai, ovviamente. Con Ronconi, non ci fu nessun altro accordo. Con lui ebbi qualche incontro, ma soltanto a proposito degli spazi in cui dovevano situarsi gli spettacoli e a proposito della Cooperativa d’appoggio (si scelse Teatroggi, di Bruno Cirino). Mai, tuttavia, volle conoscere, o io gli parlai, delle mie idee per la messa in scena, soprattutto dell’iniziativa Manganelli che andava maturando nella mia testa. La conobbe a “testo fatto”. L’idea di incaricare Manganelli per una “sua” versione dell’Otello nacque in primo luogo, in me, dal desiderio di evitare il rischio di farmi intrappolare nella struttura narrativa shekspiriana, nel cosiddetto “plot”, assai ingombrante e potente come in tutte le altre opere di Shakespeare. Volevo che Manganelli “distruggesse” una trama “popolare”, subito percebile dall’immaginario d’ogni tipo di pubblico. Facevo gran conto, perché la conoscevo, sulla sublime potenza musicale delle parole scritte di Manganelli, e io questo volevo: uno spartito verbale sul quale costruire immagini.

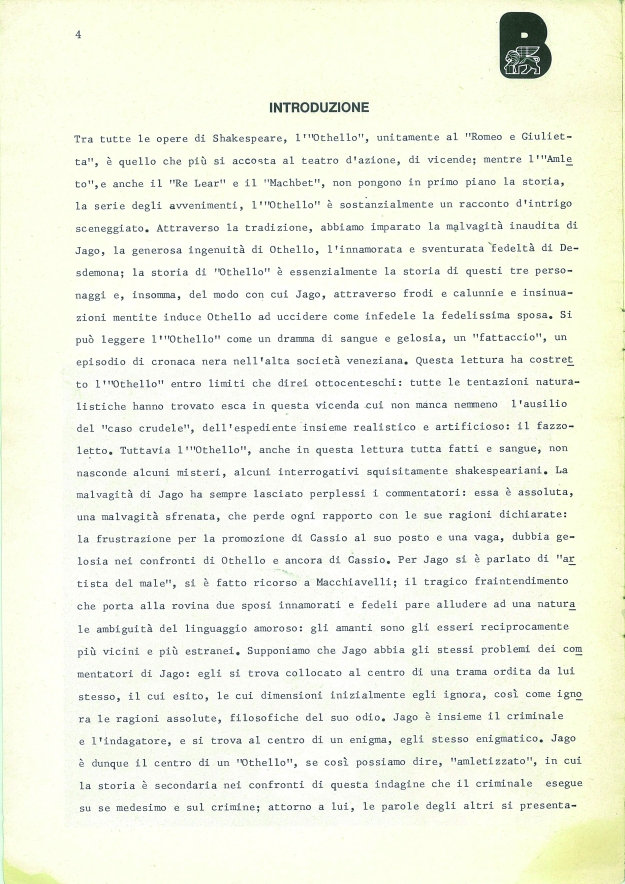

SCRISSE MANGANELLI PRESENTANDO LO SPETTACOLO:

A fine testo, consegnai a Luca il copione di Manganelli che avrei realizzato. Ronconi accettò senza fare una piega, non si oppose, non sollevò nessuna obiezione, e difese strenuamente la mia scelta (durante il periodo pre-realizzativo e realizzativo) contro un mare montante di critici sberleffatori e aspiranti censori (non parlo dei critici teatrali, che intervennero a spettacolo visto e non visto, ma di coloro che a vario titolo erano coinvolti nella progettualità Biennale – i “vigili” di Luca). Da qui è nato quel “Da Othello di William Shakespeare – Cassio governa a Cipro” che oggi spicca nella biografia di Manganelli. Ma il merito di aver proposto a lui questa avventura intellettuale mi è stato di fatto negato in molte sedi e continua ad esserlo ancora, con una pervicacia che mi spinge a pensare non a un errore o a un difetto di informazione, ma a un vero e proprio intento parapolitico, nutrito di premeditazione e di rancori inspiegabili, che ha al fondo l’obbiettivo di una cancellazione deliberata della memoria storica o di un travisamento interessato della realtà”.

Tra cancellazioni e assenze

Serra si riferisce in modo particolare a due documenti. In primo luogo a un trafiletto di Rodolfo di Giammarco su La Repubblica (19 aprile del 2003) in cui si dice: “( L’opera “Cassio governa a Cipro”) scritta da Giorgio Manganelli per Carmelo Bene che la usò per la radio…”. “Che Bene l’abbia usata, dice Serra, non c’è dubbio, ma il testo era quello pensato e redatto da Manganelli per me e non per Carmelo”. Serra scrisse a Corrado Augias, che tiene su La Repubblica la rubrica delle lettere, chiedendo una rettifica, ma non apparve mai né lettera, né rettifica ed apparvero invece, al loro posto, poche righe dello stesso Augias in calce ad una lettera in cui Elisabetta Pozzi sollevava il problema della scarsa informazione data dalla televisione al teatro, sotto il titolo “Se Amleto non appare più in tv”. Il curatore della rubrica, nella sua risposta, si chiedeva: “Se qualche volta, invece di mettere in scena sempre gli stessi “classici rivisitati” da qualche “geniale regista” il teatro provasse di nuovo a farsi “specchio alla realtà” come suggeriva il vecchio Amleto ?”. Augias di sicuro rispondeva polemicamente alla Pozzi, ma anche, non tanto metaforicamente, a Serra. E la data lo conferma: 26 aprile 2003, poco dopo aver ricevuto la lettera del regista.

Il secondo documento è invece recentissimo ed è una raccolta di scritti di Manganelli, dal titolo “Tragedie da leggere”, uscito per i tipi dell’editore Aragno (febbraio del 2005) a cura e con un’ampia prefazione di Luca Scarlini (6). Il volume contiene nove tragedie: “Teo”, “Monodialogo”, “Il funerale del padre”, “Perplessità celeste”, “In un luogo imprecisato”, “Hogh tea”, “Il personaggio” e appunto “Cassio governa a Cipro”. Nella prefazione alla raccolta degli scritti di Manganelli – che dovrebbe avere un seguito e comprendere anche lavori che, a quanto mi si dice, lo scrittore non avrebbe mai voluto veder pubblicati – Luca Scarlini ignora di fatto l’opportunità, se non la necessità, di intendere il rapporto Manganelli-Serra come centrale nell’operazione veneziana del “Cassio”.

Perlini e Serra rappresentano indubbiamente due casi diversi. Perlini, per l’ “Otello” veneziano, procede, secondo il suo solito, non da un testo, sia pure riscritto, ma da una sua personalissima invenzione, fatta da un lato di metafore sul tema e dall’altra da una sorta di allucinata fantasia capace di manipolare tutti gli elementi a sua disposizione per una messinscena allusiva di un testo, ma del tutto autonoma nella specificità del racconto. Scrive Bartolucci nel fascicolo veneziano di presentazione: “E’ necessario ogni volta lasciarsi afferrare dal viaggio perliniano per fantasmi, su un’irregolarità di fondo…”. I suoi lavori non portano altre firme che la sua, anche se può esservi un richiamo a testi di Pirandello o di Shakespeare. Ben diverso è quanto accade in casa Serra. Questi è un regista quasi sempre legato all’interpretazione di un testo, il più delle volte suo, cui dà una lettura in immagini, dialoghi, sequenze, movimenti di camera, luci. In teatro, e nel teatro manganelliano, tutto è parola e linguaggio e grazie alla regia diventa immagine, come interpretazione, usata per rendere le sottigliezze o gli artifici o le allusioni del dialogo e del monologo; strumento di racconto e produttrice di emozioni che passano dall’occhio alla coscienza. Leggere questo intreccio tra testo e immagine (in senso lato, fino alle scenografie e ai movimenti) e valutarlo nei suoi esiti è compito della critica

Ma questo non accadde nel ‘74 a Venezia e certamente il tipo di scelta che lo Scarlini fa oggi selezionando le critiche di allora, aggrava l’assenza di ogni valutazione di merito. Si può capire che la forza del nome di Manganelli, i rapporti amicali e di gruppo portassero la maggior parte dei critici a rivolgere tutta l’attenzione soprattutto, anzi quasi esclusivamente al testo. Si può capire che il nome di Serra, nonostante l’alta qualità della sua produzione televisiva e cinematografica, dicesse poco a chi, in quei tempi, considerava la tv un giocattolo senza cervello e senza anima per masse incapaci di intendere e di volere, ma rivolgere attenzione a quel rapporto sarebbe stato un impegno necessario per meglio capire quello che stava accadendo sul “palcoscenico” veneziano, senza che per questo qualcuno dovesse modificare il proprio legittimo giudizio di valore. La regia e la messinscena furono di fatto ignorate, o trattate con sbrigativa indifferenza, là dove queste avevano invece un ruolo che pesava quanto il testo stesso. Quello che accadeva sul palcoscenico aveva infatti aspetti molteplici e non soltanto artistici. Si ponevano in discussione i temi della revisione di culture e di stereotipi, di linguaggi e di archetipi, di ruoli, di autori e di regie, di pubblici e di palcoscenici e infine di politiche. Disquisire soltanto di un frammento di questo intreccio ricchissimo ed esplosivo non era modo intelligente di portare a conoscenza quello che si era chiamati a giudicare. Ma è ancor più grave, per chi ne scrive oggi, l’assenza di ogni contestualizzazione che priva il giudizio critico dei fervori e delle ragioni del tempo.

Sperimentare con l’elettronica

Ne parlo con Serra, riprendendo il filo della ricostruzione. Perché Ronconi si rivolse a te per proporre il terzo anello della catena delle arti, la televisione? “Per due motivi, ripete Serra, perché conosceva la mia disponibilità, anzi la mia voglia di sperimentare e perché conosceva i miei lavori. In tv c’erano allora almeno tre tendenze: una che cercava di immettere il cinema nei processi di produzione e di diffusione della tv; una che cercava commistioni tra cinema e televisione ed una infine, forse minoritaria, ma ostinata nella sua sperimentazione, che cercava soluzioni specificamente televisive, del tutto elettroniche. Io facevo parte sia della prima sia di questa terza corrente. Non ho mai escluso l’uso delle tecniche cinematografiche, al contrario: ma solo quando serviva alla sperimentazione, alla rottura delle convenzioni televisive. In casi come “La rete Jeanson” o “Il processo Cuocolo” le riprese in elettronica furono appunto videografate, cioè trasferite su pellicola, poi montate, a lungo, in moviola cinematografica, e così trasmesse, come “film” (primo esempio di sperimentazione di queste tecniche in televisione). Ma quando ho lavorato più tardi su testi come il “Che fare?” di Cernicewskij (del ’79) o “La signora Morli uno e due” di Pirandello (più di dieci anni dopo, nel ‘91), ho evitato ogni ripresa in esterni e l’uso di ogni mezzo cinematografico. Tutto fu registrato in elettronica e non è un caso che molto spesso, come nel “Che fare?”, abbia impiegato lunghissimi piani sequenza, ovviamente nemici di ogni montaggio in moviola, una tecnica cinematografica che in questo caso volevo evitare. La scelta che Ronconi fece di me nacque da tutto questo.”

Una scelta che premiava stile e rigore, ma, come vedremo, anche la fantasia.

Quali furono le fasi di costruzione dello spettacolo? Risponde Serra:“Uno dei consigli di Luca, proprio agli inizi dei nostri colloqui, fu, ribadisco, l’invito a liberarmi nella sperimentazione, un invito all’invenzione e alla fantasia. Pensai subito ad un mix tra tv ed altri mezzi: per esempio quello radiofonico. Costruire una sorta di “alter” rispetto al testo, con l’immissione di brani tratti dagli archivi della radio, che portassero in scena le voci di “Otelli” diversi. O anche la presenza di un attore che, seduto su un alto scranno, recitasse un suo testo, in asincronia con gli altri che agivano su quello base. Era la proposta di un “Otello” smembrato. Infine prevalse in me l’idea del “barco” (grande schermo), la più tecnologicamente attraente, anche se di difficile realizzazione, come i fatti dimostreranno in seguito. Con il grande schermo-video, puntavo a un oggetto tecnologico che era appena agli inizi e, ora lo si può riconoscere, mi spinsi troppo avanti. Ma la soluzione era suggestiva e mi piaceva perché frantumava e riaccorpava, in una sequenza fatta di segni e di incroci continui, linguaggi, situazioni, personaggi e realtà diversi.

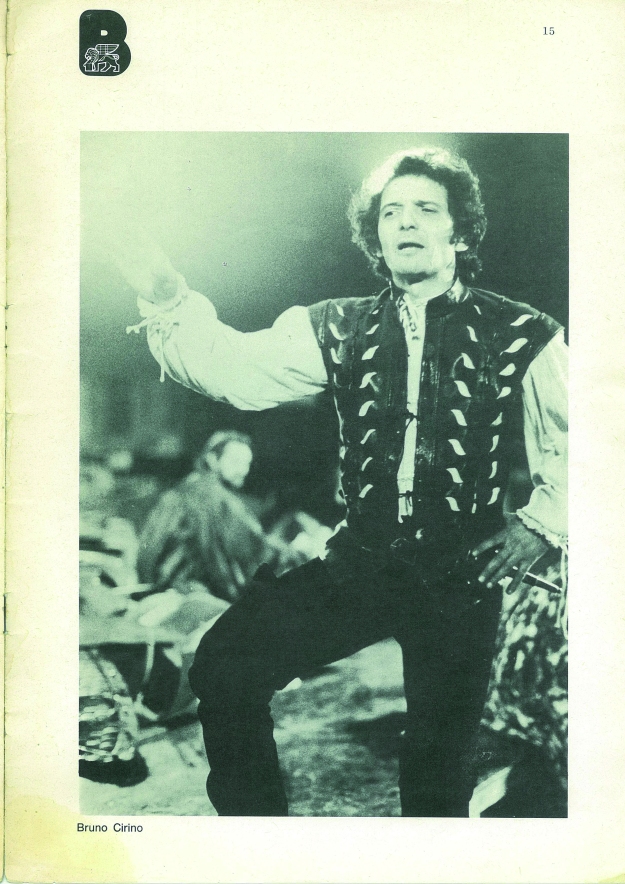

“In questo quadro nacque anche l’idea di rivolgersi per la messinscena a Bruno Cirino e alla sua compagnia (8). Bruno lo avevo già scelto per il “Processo Cuocolo” (fu, in assoluto, il suo primo ruolo di protagonista), poi lo chiamai per “Dedicato a un medico” (9), un telefilm a puntate sulle malattie mentali, un vero “scandalo”, di cui la critica disse un gran bene, ma che dovette affrontare le censure di Ettore Bernabei prima e di Sergio Silva dopo. In Ronconi c’era un forte ricordo di queste mie esperienze e da qui nacque anche la proposta di chiamare Cirino e Teatroggi a Venezia”.

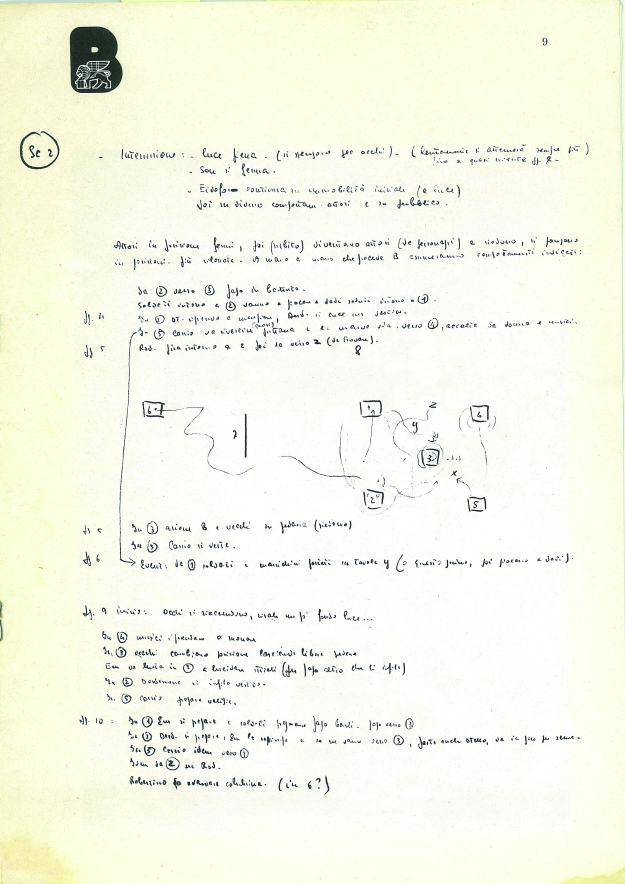

Se si immaginava la presenza, sul palcoscenico dell’“Otello”, di un grande schermo (oggi di uso comune, basta pensare ai congressi) era inevitabile che vi fossero delle telecamere per le riprese. Do ancora la parola a Gianni Serra: “Rivendico di essere stato il primo a usare telecamere e video per uno spettacolo teatrale. Era un’idea che riguardava la costruzione scenografica e le forme espressive dello spettacolo stesso”. Di lì a poco, sia i televisori che le telecamere furono utilizzati proprio da Ronconi, che diede ai monitor, collocati in scena, il compito di fornire immagini di “attori replicanti” o “anticipatori” di quello che si sarebbe visto e ascoltato. Il segno concreto dell’attore veniva così virtualmente dilatato, con effetti espressivi e suggestivi di grande impatto.

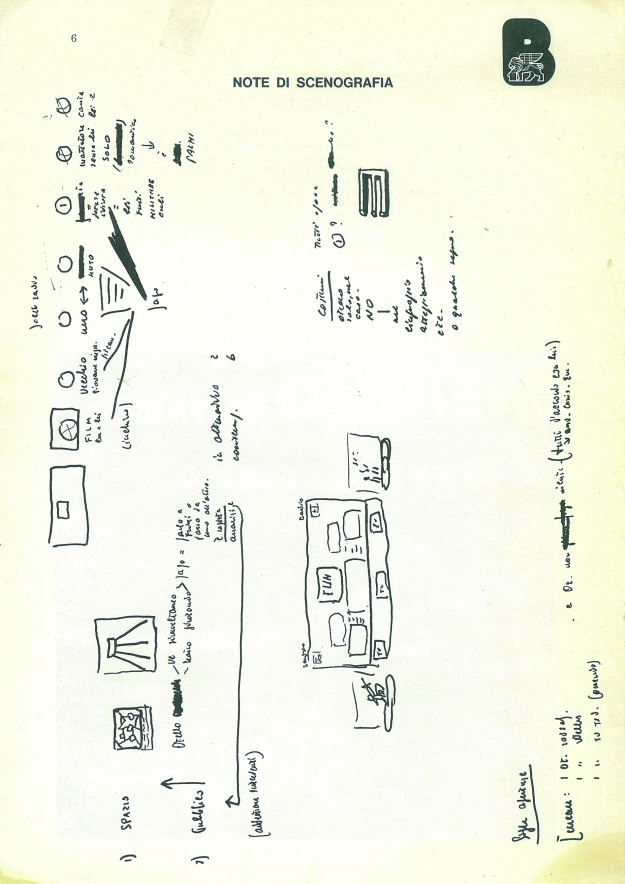

“Le cose, durante le prove, parvero funzionare perfettamente e cancellai le mie prime perplessità”, prosegue Serra. “L’altro elemento forte, nelle decisioni di Ronconi, fu quello di decentrare al massimo lo spettacolo(10). Di questo parleremo anche in seguito, perché l’iniziativa pesò molto nei rapporti tra una parte autorevole della critica e la Biennale. Mi riferisco adesso al solo spazio del Petrolchimico, ovvero a un ambiente enorme, rettangolare, della grande industria chimica che si trova a Porto Marghera, dove allestimmo la “prima” del “Cassio governa a Cipro”. La nostra idea di scenografia era questa: lo spazio che avevamo a disposizione nel Petrolchimico sarebbe stato diviso in due dal grande schermo. Il pubblico, entrando, lo avrebbe trovato davanti a sé. A quel punto poteva scegliere di restare lì, oppure di sfilare ai lati e passare dall’altra parte, dove era allestito un palcoscenico quadrato, centrale, intorno al quale, su pedane basse, si collocavano altri spazi più piccoli – satelliti, furono definiti – su cui si sarebbero svolte altre azioni sceniche. Intorno c’erano le sedie.

IL PALCOSCENICO CENTRALE

Ma il pubblico poteva anche girare intorno, per vedere gli spazi “invisibili”, opposti, quelli sulle pedane basse. In questo spazio/spazi complessivi avrebbero agito gli attori e lì sarebbero state collocate le telecamere destinate a riprendere e ritrasmettere sullo schermo lo svolgersi del lavoro e il comportamento del pubblico. Sullo schermo, infatti, collocato di faccia all’ingresso (agli inizi ci era stato assicurato che lo schermo era mobile e quindi il gioco sarebbe stato molto più complesso e ricco) dovevano apparire le immagini dei personaggi – dilatate in chiave drammatico-espressiva, non in chiave di documentazione o narrativa – frammentate da quelle dei volti della gente, dalle loro espressioni, dalle loro reazioni. Il pubblico avrebbe visto sullo schermo quello che oggettivamente non poteva vedere, svolgendosi l’azione anche negli spazi sulle pedane basse, e anche se stesso, in una documentazione di tipo giornalistico. Dunque gli spettatori potevano scegliere: o seguire lo spettacolo sullo schermo o seguirlo dal vivo. Oppure alternare entrambe le cose. Tutto era in diretta, non c’era alcuna registrazione”.

“Questo fu il progetto”, continua Serra. “Purtroppo le cose non andarono esattamente come avevamo previsto e in particolare come volevo io. La tecnologia era ben diversa da quella che si potrebbe usare oggi e venne meno, almeno in parte, alle nostre aspettative: la fantasia aveva travalicato, insomma, i limiti del possibile. Una fantasia, sia chiaro, non astratta, perché i risultati ci erano stati garantiti con precisi impegni che non furono però mantenuti. Da parte sua, l’organizzatore dello spettacolo, legato al gruppo di Cirino, tirò sempre a risparmiare su tutto, anche sulla qualità degli strumenti elettronici che in quella situazione erano fondamentali. L’apparato tecnologico funzionò dunque con difficoltà al Petrolchimico, funzionò con risultati scarsamente apprezzabili, da un punto di vista tecnico, ma evidenti. Per i due spazi successivi, quello dei Cantieri Navali alla Giudecca e quello del Teatro Tenda di Mestre, avevamo previsto un adattamento particolare, funzionale alle forme e alle dimensioni dei luoghi, ma dovemmo praticamente abbandonare ogni ipotesi d’intervento televisivo”.

Un grande sforzo che fu di fatto ignorato allora e che viene ignorato ancor oggi. E’ vero che quel progetto scenico, in tutta la sua interezza e con i limiti ora detti, trovò sbocco soltanto al Petrolchimico, ma è altrettanto vero che proprio al Petrolchimico intervenne la critica a giudicare.

Le stesse pubblicazioni della Biennale, là dove riportano le cronache dell’evento attraverso la rassegna della stampa, la selezione dei dibattiti e degli incontri, ignorano di fatto quell’aspetto. Ci sono soltanto, a pag. 381 dell’Annuario (vedi bibliografia, n.d.r.) un paio di fotografie dello spettacolo che rendono giustizia allo sforzo inventivo e documentano l’uso della strumentazione tecnologica. Ma tutto questo, anche nelle sue insufficienze e contraddizioni, conferma l’eccezionalità di quello spettacolo: eccezione alla normalità del teatro borghese, innanzitutto, ma anche, per dimensioni e caratteri della proposta, eccezione rispetto agli altri esperimenti.

Che cosa capiscono gli operai ?

“Cassio governa a Cipro” fu uno spettacolo decentrato, ovvero collocato fuori da un qualsiasi spazio non solo deputato alla rappresentazione teatrale, ma persino utilizzato per qualsiasi altro genere di rappresentazione o di fiction. Si trattava, per la “prima”, dell’ambiente di una fabbrica in piena funzione, il Petrolchimico, con un pubblico prevalentemente operaio, lì invitato dal Comitato di fabbrica e dal gruppo che si occupava dei corsi delle 150 ore (11), dunque all’interno di contesti sociali ben precisi che svolgevano funzioni particolari nel quadro del “diritto alla cultura” da parte di tutti.

Una cultura difficile, nel caso specifico, a partire dal testo manganelliano dell’“Otello”, che si innestava in una scommessa civile e politica di tutta la Biennale. Aspetti e problemi di un rapporto e di un intreccio che la critica trattò colpevolmente allora per dettagli e frammenti e che gli storici di oggi trattano, ancor più colpevolmente, secondo lo stesso schema. Per i critici fu come se fossero stati costretti, in una notte buia e tempestosa, ad andare a recensire uno spettacolo in cartellone alla Fenice non alla Fenice stessa, ma, per l’idea balzana di qualcuno, in un posto fuori mano, scomodo e puzzolente, chiamato Petrolchimico di Marghera. Cosa che fecero da bravi e onesti professionisti quali erano, raccontando poi, negli articoli, la loro esperienza di vita in quella notte dannata, e dando il loro giudizio come avrebbero potuto darlo per un’edizione strampalata di un Goldoni, di un Pirandello o di un Fabbri alla Fenice.

Tuttavia le recensioni toccarono anche la questione del rapporto tra operai e cultura “alta”, si direbbe oggi, e del trasferimento di un’opera classica dalla sua sede “naturale”, la Fenice, o il Malibran, a una fabbrica. Temi che sembravano portare acqua al loro mulino. Una rapida antologia lo mostra con chiarezza. Lodovico Mamprin sul Popolo (organo della Dc) si domanda: “…era lo spettacolo più adatto per rompere il ghiaccio tra teatro e mondo operaio ?”. Incalza De Monticelli sul Corriere della Sera: “ Mi pareva che a tutta quella gente d’una variazione filosofico–morale sull’”Otello” non dovesse importare nulla (…) Altre…sono le operazioni teatrali da ambientare in una fabbrica”. “Di questa ipotesi (nanganelliana) non so quanto arrivi allo spettatore non professionale…” aggiunge Sergio Cabassi del Resto del Carlino. Cibotto, del Gazzettino e del Giornale d’Italia, attacca ancora la soluzione Petrolchimico-Manganelli scrivendo: “Insomma questa faccenda, alla quale Fenice, Biennale ed altri organismi ogni tanto ricorrono, in vena di coperture sociali, sa molto di retorica. Meglio portare gli operai alla Fenice, al Malibran, luoghi deputati…”. Ma anche a sinistra l’operazione non piacque del tutto. Elio Pagliarani, su Paese Sera, scrive: “ Conoscendo abbastanza bene…il lavoro di Manganelli, supponevo scarsamente adatta non che a maestranze petrolchimiche, anche a tecnici e magari ingegneri di Marghera l’opera sua. E sono stato facile profeta.” “Profeta di che?”, interviene polemicamente Serra, “Profeta di un pubblico smarrito? Di mormorii d’incomprensione e d’insofferenza operaia? Delle nominate maestranze petrolchimiche che protestavano contro una roba incomprensibile? Pagliarani e gli altri non si sono dunque accorti che gli operai si divertivano e molto, e applaudivano a scena aperta, e stipavano ogni spazio non lasciando un centimetro vuoto? E che alla fine hanno accolto Manganelli con un’ovazione? Erano forse addestrati e pagati dalla Cgil, come direbbe oggi Berlusconi?”. Ma questo a dopo. Anche Arturo Lazzari dell’Unità si chiede: “Il discorso che essa fa (la raffinata e ristretta lettura del testo) non è un discorso popolare né, tantomeno, politico: perché dunque averlo portato nel capannone del Petrolchimico a Mestre ?”. Per non dire di Ludovico Zorzi che torna sul Corriere della Sera con un duro attacco: “ Un Othello sofisticato alla Petrolchimica, cioè nell’inferno di Portomarghera, è un atto di leggerezza politica da non ripetere, che accentua il muro di diffidenza tra intellettuali e classe operaia”. Ed è abbastanza singolare che debba essere proprio il liberale Mondo, per la firma di Guido Fink, a rispondere a questi attacchi scrivendo : “Si può sorridere quando Bruno Cirino, smessi i panni di Jago, dopo la letterata e sofisticatissima rielaborazione dell’“Otello”, a cura di Giorgio Manganelli, apre il dibattito (12) rivolgendosi ai rappresentanti delle “organizzazioni democratiche di base” eventualmente presenti negli ex cantieri navali della Giudecca: ma il bello è che sindacalisti e operai della Giudecca ci sono davvero”.

Eppure tutte le annotazioni dei critici che abbiamo qui riportato (ed altre ve ne sarebbero), sollevano un problema, né irrilevante né nuovo, quello del “popolare in arte”, ovvero nella letteratura, nel teatro, nella pittura, nel cinema e altrove. Ma nessuno di quei critici lo affronta direttamente (sia pur nei limiti imposti da una recensione) anche se è, obbiettivamente, uno dei temi centrali, un tema che corre nelle pieghe di tutti i movimenti, dal sessantotto in poi, che leggono e reinterpretano in mille modi diversi le pagine di Gramsci, ovvero dello studioso più citato in merito a quella questione. Mentre è sempre più presente nella vita sociale e culturale del paese il fenomeno della tv, che finirà per annullare o spedire nelle nuvole il dibattito stesso, fissando i canoni del popolare al più basso dei livelli, quello statistico, o procedendo ad una comoda divisione tra cultura “alta” e cultura “bassa”.

Sul tema del popolare, e con esso della televisione, scrive lo stesso Manganelli, che di fatto risponde a tutti con un breve articolo sull’Espresso, dal quale ritagliamo queste righe:. “Shakespeare è estremamente complesso e difficile, scrive Manganelli, anche sul piano linguistico; i suoi testi brulicano di metafore, di giochi verbali, di invenzioni linguistiche di ogni sorta; e tuttavia Shakespeare fu scrittore teatrale estremamente popolare, di successo (…). Ora, se il difficile Shakespeare era popolare ai suoi tempi, bisogna pensare che gli spettatori, i plebei elisabettiani, fossero tutti geni; e se noi il linguaggio difficile non lo capiamo più, se non con un certo allenamento, vorrà dire che siamo diventati bischeri. Io penso che le cose non stiano a questo modo; ho l’impressione che quel linguaggio sia diventato da difficile incomprensibile semplicemente perché è cambiato il nostro atteggiamento verso il linguaggio, verso l’uso che se ne può fare. Questo cambiamento è avvenuto da un secolo, forse anche meno, Grazie a giornali, radio, televisione, oggi la nostra società parla il linguaggio più misero, affranto, falso, ripetitivo, morto, neghittoso che si sia mai parlato (…),. Il linguaggio di Shakespeare non è né colto né intellettuale: è semplicemente totale”.

Ad affrontare gli stessi temi, ma in un’ottica ovviamente diversa, sono i diretti interessati e cioè gli operai del Petrolchimico. Infatti, dopo le rappresentazioni dell’ “Otello” in fabbrica – che vide una partecipazione larga ed entusiasta di lavoratori – furono organizzati, come abbiamo detto, dibattiti e altrettanto fu fatto in occasione delle rappresentazioni alla Giudecca e a Mestre, a loro volta premiate da un’affluenza straordinaria di un pubblico divertito e plaudente. Una serie di interviste fu poi condotta tra i membri dell’esecutivo del Comitato di fabbrica che in qualche modo aveva partecipato all’organizzazione dell’iniziativa e l’aveva sostenuta. Numerosi furono gli interventi, in ciascuna situazione, stimolati dalle domande poste da Gianni Serra e soprattutto da Bruno Cirino. Si tratta certamente di esperienze proprie a un determinato periodo che combina varie aspirazioni e volontà, quelle dei lavoratori a partecipare a processi culturali dai quali erano sempre stati esclusi e quelle degli intellettuali impegnati a stabilire un rapporto nuovo con le masse popolari che stanno progressivamente entrando nel grande mercato della cultura.

Le risposte operaie mettono in luce alcuni punti chiave di discussione: il rapporto tra l’“Otello” manganelliano (testo e messinscena) e le sue funzioni verso la condizione sociale dei lavoratori (lo sfruttamento in fabbrica); il problema della comprensibilità del testo e della sua larga fruibilità, l’interesse oggettivo per lo spettacolo in sé; il desiderio o meno di partecipare alle serate, ecc. Le domande e le risposte sono state raccolte e ordinate in un prezioso fascicolo (vedi nota 12 e bibliografia) ma è pur vero che rappresentano sempre una selezione, non valida neppure sul piano statistico. Una cosa è però certa: gran parte di quegli operai che partecipano ai dibattiti o che sono stati intervistati riconosce validità all’iniziativa generale (decentramento e teatro in fabbrica) e a quella particolare dell’“Otello” di Manganelli-Serra; dichiarano di essersi vivamente interessati e alcuni fanno un’osservazione acuta: nonostante le difficoltà, lo spettacolo nel suo complesso, gli attori, i costumi, i movimenti di scena, l’originalità dell’allestimento hanno rappresentato una rottura positiva, hanno affascinato e conquistato. D’altra parte che vi fosse un gran pubblico a tutte le rappresentazioni – sia pure diversificato, sostiene oggi Gianni Serra, operaio quello del Petrolchimico, misto quello della Giudecca, più intellettuale e acculturato (molti studenti, ad esempio) quello del Teatro Tenda di Mestre – e che questo pubblico abbia applaudito con convinzione, imprimendo sullo spettacolo il sigillo del successo, è stato riconosciuto da tutti i cronisti, anche dai più malevoli verso l’oggetto del loro interessamento. Vi è dunque una contraddizione tra atteggiamento diffuso dei critici e realtà, una contraddizione probabilmente fondata su un pregiudizio o sull’inconscio desiderio di conservare un patrimonio di casta (o di classe), evitando così una rappresentazione oggettiva e cronachistica del vero. E vi è l’assenza, vorrei aggiungere, di curiosità professionale, che avrebbe dovuto spingere a cercar di capire il comportamento operaio o del pubblico in genere, senza sovrapporre a questo le proprie idee e posizioni. Ma se i travagli del tempo possono aver portato gran parte di quei giornalisti a ignorare tutta una serie di domande e di problemi, questo è pressoché imperdonabile in chi, nei tempi nostri, si pone a rileggere i pezzi di quel mosaico in chiave di critica storica o anche semplicemente di cronaca storica.

La prima serata del Petrolchimico vide Manganelli prendere la parola, ma resta il ruolo politico svolto da Cirino. “Bruno, racconta Serra, andava a fare i dibattiti anche nei quartieri, nei mercatini veneziani ed erano soprattutto dibattiti politici. Lui era particolarmente impegnato, la sua compagnia aveva portato a Roma e per l’Italia testi politici, a partire da quelli del tedesco Toller e lui stesso era sensibile al rapporto concreto con i lavoratori. Ma Bruno, in realtà, restò sempre perplesso a proposito dell’“Otello” di Manganelli. Avrebbe francamente preferito quello originale, di Shakespeare”.

Parola, testo e belle donne

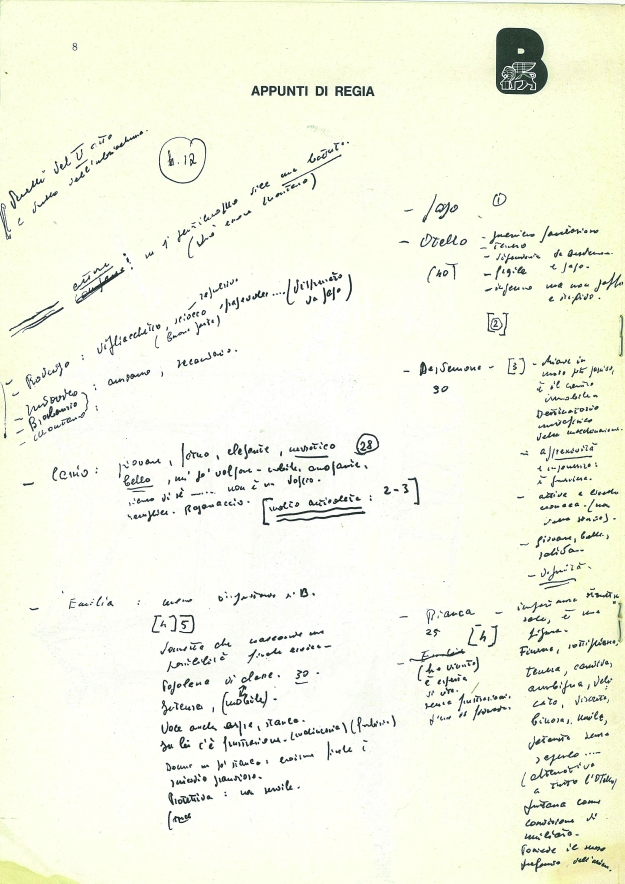

Serra affronta anche il tema della rappresentazione scespiriana in sè. “La caratteristica della maggior parte delle opere di Shakespeare, dice, è racchiusa tutta nella possibilità di una lettura a livelli diversi. C’è un plot, una trama che spesso può essere definita una storia da fumetto, una “storiaccia”, ma da qui si parte per una costruzione poetica. Noi, nell’“Otello” della Biennale, escludemmo fin dall’inizio la possibilità di raccontare secondo la trama tradizionale ed optammo per una destrutturazione del plot e dei caratteri, in particolare di quello di Jago. Manganelli fece, sulle e con le parole, una straordinaria operazione che per certi versi era un’operazione parallela a quella fatta da Memè Perlini, sia pure con altre intenzioni e risultati. Perlini, a Venezia, si liberò totalmente dalle parole del testo, ridotto a dieci battute, a favore di una invenzione di immagine che con l’ “Othello”, quello con la h, non ha niente a che vedere. Manganelli non inseguì il plot, ma giocò sugli elementi della trama per costruire un discorso tutto suo ed è questo che abbiamo messo in scena. Non si dimentichi che da noi il Moro non aveva la faccia nera; che il famoso fazzoletto si era moltiplicato in dieci esemplari che correvano velocemente di mano in mano; che c’erano due Jago, un’invenzione, questa, nata da Manganelli, per aiutare un disagio di memoria espresso da Cirino. Il personaggio di Jago, da lui interpretato, fu diviso in due, per cui in scena apparvero un Jago donna (Nicoletta Rizzi – la narrazione) …

… e un Jago uomo (Bruno Cirino – il commento)

… soluzione il cui risultato scenico interpretativo convinse Manganelli e il pubblico, anche se poi fu uno dei punti su cui la critica, ovviamente, rivolse la propria attenzione (senza troppo esprimersi, “scuotendo la testa”.

Credo però che proprio l’assenza della trama, di riferimenti ortodossi e tradizionali abbia innervosito alcuni dei nostri recensori. Corrado Augias scrisse che quello era uno spettacolo per chi conosceva bene l’“Otello”, perché chi non lo conosceva non poteva capire niente (ovvero non avrebbe capito niente della trama originale). In realtà non si trattava di recuperare il plot tradizionale attraverso Manganelli, ma di leggere il testo di questi come testo autonomo, indipendentemente da quello scespiriano. Così fece il pubblico e molto si divertì. Per il testo, certamente, ma anche per il gioco costruito dagli attori, per le scene, per i costumi e, perché no ?, anche per le belle ragazze, alcune a seno nudo, che erano sul palcoscenico. Esiste un piacere visivo, “tattile”, esiste il gusto per una sorta di festa pagana (un po’ la stessa cosa che aveva decretato il grande successo dell’“Orlando” di Ronconi). Anche il fatto di recitare nel Petrolchimico o alla Giudecca o sotto il tendone di un circo, erano fattori di novità ed era una novità che piaceva, attraeva”.

Qualche anno più tardi, in una edizione libresca a grande diffusione del dramma di Shakespeare (vedi bibliografia) fu riportato il commento di un anglista di grande nome come Agostino Lombardo, a proposito dell’ “Otello”. E’ un commento illuminante sul testo scespiriano, che apre oggi le porte a una comprensione maggiore del discorso di Manganelli. “Ancor più che in quelle opere (“Macbeth”, “Re Lear”), scriveva Lombardo, tale rappresentazione (del male del mondo) muove da una centralità del problema del linguaggio che era già in “Amleto”. In effetti, proprio grazie alla terribile lucidità e violenza con cui il problema della parola si configura in “Amleto”, si perviene, con l’“Otello”, a quella che si può veramente definire la messa in scena della tragedia della parola”. E più avanti, sempre a proposito di Otello: “Allo stravolgimento morale che segue alla nascita, in lui, della gelosia (una gelosia “inventata” dalle parole di Jago…) corrisponde uno stravolgimento linguistico; le parole si imbarbariscono, si imbestiano; la melodiosa sonorità dei primi discorsi si frantuma, si fa ritmo spezzato, ansimante”. Che cosa ha fatto Manganelli se non partire da questa centralità della parola e su di essa giocare tutta la costruzione del personaggio e della scena, plasmando in essa e intorno ad essa la personalità di Jago ?

Giunti alla fine dell’intervista, torniamo alle note di cronaca e, se volete, alle polemiche. Gianni Serra ha sempre avuto un rapporto difficile con la critica: non tanto con quella televisiva che in genere ha sempre detto un gran bene di lui, ma con quella cinematografica (si ricordi il caso di “La ragazza di Via Mille Lire”, che sempre a Venezia e sempre alla Biennale, sia pure del cinema, portò a un vero e proprio scontro e a reciproci insulti tra un gran numero di critici e il regista). “No, dice oggi Serra, non ce l’avevo e non ce l’ho ovviamente con la categoria dei critici, che immagino abbia gli stessi difetti di quella dei registi e di altri, ed è anche vero che le reazioni all’“Otello” non furono tutte uguali. Allora ero abbonato all’Eco della Stampa e trovai un gran numero di ritagli che parlavano molto bene dello spettacolo. I grandi giornali italiani, però, ebbero quell’atteggiamento di preconcetta ostilità che abbiamo già descritto. A differenza, si badi bene, dei critici stranieri presenti alla manifestazione. Ad esempio, mi riferisco alle recensioni del Finantial Times di Londra e a quella del The Daily American”.

Vediamo allora questa critica dell’inglese R.A. Youngche, che forse più di altri aveva a cuore il buon nome del suo connazionale Shakespeare. Lui parla con entusiasmo delle due versioni dell’“Otello”, quella di Perlini e quella di Serra, ma per quest’ultima ha una felice intuizione. Scrive: “Un’altra compagnia romana, la cooperativa Teatroggi, per la regia di Gianni Serra, apporta un vero tocco della Commedia dell’arte”. E in chiusura insiste: “Un finale sorprendente, ma verace della Commedia dell’Arte” e descrive questo finale (la festa pagana di cui parla Serra?) in cui tutti i protagonisti, quelli del palcoscenico centrale e quelli dei palcoscenici-satelliti vengono “assolti”, con Cassio che resta a governare Cipro insieme a Bianca, con Desdemona e Otello che ritornano a Venezia e con uno Jago che conserva la sua Emilia. Insomma, un capovolgimento della tragedia in commedia, un lieto fine generalizzato, lo stesso che nei secoli ha segnato momenti interi del teatro.

“Un giudizio acuto ed equilibrato, quello del Finantial Times, dice Serra, a differenza di quelli dei nostri critici maggiori. Questi, in realtà, erano contro l’esperimento di Ronconi e in particolare contro il decentramento e vennero soltanto alla “prima”, secondo ciò che vuole la convenzione, cioè allo spettacolo che presentammo al Petrolchimico. Furono anche traumatizzati da fatti esterni, da quella notte di tempesta che dovettero affrontare, nel buio e nel freddo, per arrivare alla fabbrica, spesso perdendosi nella nebbia. Non c’è una critica che non contenga un riferimento meteorologico. E’ evidente che una comoda poltrona alla Fenice sarebbe stata una soluzione migliore e più gradita e la calda sala di quel teatro il giusto luogo per ospitare intellettuali raffinati, in mezzo a un pubblico “bene”. Altro che il fabbricone del Petrolchimico!

Tra i critici, inoltre, esisteva uno schieramento trasversale, di cui gli eredi del Gruppo’63 (a parte Manganelli e pochi altri) rappresentavano una fetta importante. Era uno schieramento con posizioni anticomuniste che emergevano con forza. Basti pensare che si dava del comunista a Ronconi, così come si accusavano dello stesso “reato” Moravia e Pasolini, e anche la Biennale Teatro tout court finiva nello stesso calderone. Non sto parlando di un’avversione soltanto politica, e d’altra parte la quasi totalità dell’ex Gruppo‘63 era ben lontano da posizioni di destra o fasciste e molti di loro si dichiaravano di sinistra, ma di un’avversione culturale che partiva da quella premessa e da quel pregiudizio. In quei giorni Alberto Arbasino fece clamore affermando che il lavoro di Manganelli portato agli operai di Marghera era paragonabile alla famosa brioche che Maria Antonietta voleva dare agli insorti di Parigi che chiedevano pane. Una battuta che Manganelli non dimenticò mai e di cui scrisse ironicamente più volte. L’attacco a Ronconi, l’avversione politica alla sua iniziativa di decentramento, si trasferì alla fine sul nostro spettacolo. Con Perlini la situazione era stata diversa. Il suo “Otello” era stato allestito in Venezia, in una chiesa sconsacrata, un luogo tradizionalmente deputato ad accogliere spettacoli teatrali, e soprattutto“non scomodo” ”.

Personalmente ritengo anch’io che non si trattasse soltanto di un pregiudizio politico anticomunista – si pensi a Pagliarani che lavorava e scriveva per Paese Sera e che, con i comunisti, ovvero con intellettuali militanti nelle file del Pci, collaborava ogni giorno. Ritengo piuttosto che vi fosse un’opinione culturale che fu di molti, anche di autorevoli esponenti politici e di settori dello stesso Pci, che nasceva dalla convinzione che alla domanda di cultura delle masse operaie non si dovesse rispondere con atti solo in apparenza democratici e rivoluzionari, ma nella sostanza demagogici , come il decentramento o, per essere più chiari, come il teatro in fabbrica. Una posizione che oggi potremmo definire di “destra”, senza riferimento agli schieramenti politici, mentre a “sinistra” se ne collocava un’altra, fondata sull’idea che agli operai, in fabbrica o altrove (sala-teatro tradizionale, teatro-cantina, strada, palcoscenico della Festa dell’Unità, ecc.) si dovesse portare la cultura o il teatro di “classe”, dai tedeschi Toller a Brecht, ad esempio, ad americani come Odets o a sovietici come Majakovskij e a quegli italiani che scrivevano testi di teatro politico o di cronaca sociale (la Maraini, tanto per fare un nome). Nel dopoguerra il Pci si era mosso su questa linea elaborando un vero e proprio stile, formatosi intorno al cosiddetto “teatro di massa” che dominò le Feste dell’Unità, e non solo. Un fenomeno di grande interesse, un teatro di agitazione e propaganda, completamente dimenticato oggi nei suoi testi e nelle sue rappresentazioni, e che non fu neppure un’invenzione del tutto originale, perché riportava alla memoria quello fascista “delle masse”, quello sovietico dello stesso tipo e, continuando ad andare a ritroso, ricordava persino fenomeni registratisi durante le rivoluzioni francesi, da quella comunarda a quella giacobina, per poi perdersi nella notte dei tempi (si pensi alla Sacra rappresentazione del Medioevo). Dico tutto questo per segnalare la complessità di un problema che emerse, forse un po’rozzamente, in anni (i 60 e i 70) in cui sembravano riaprirsi le dighe della storia a riversare in pianura le tumultuose acque delle umane vicende e degli umani pensieri, con il riemergere di tutte le opzioni sociali, di tutte le spinte e controspinte tra progresso e reazione nello stesso, variegato e ricchissimo mondo della cultura. Anche Gianni Serra ne subì in qualche modo le conseguenze, quando la sezione veneziana de il manifesto lo criticò duramente per aver accettato di partecipare alla Biennale di Ronconi, considerata “compromissoria”. Nell’occasione vi fu un intervento politico di Rossana Rossanda in suo favore.

Serra, alla fine della nostra chiacchierata, è però del tutto tranchant: “Il pregiudizio politico anticomunista comunque c’era e lo spettacolo fu visto attraverso quel filtro. Si attaccò così la sperimentazione di Ronconi (e la nostra), di quello stesso Ronconi di cui, poco tempo prima, si era detto un gran bene a proposito dell’“Orlando Furioso”, che di sperimentazione ne conteneva moltissima. Ma lì non giocò a favore del regista soltanto il successo di pubblico, ma il fatto che quel pregiudizio politico ancora non c’era. Un pregiudizio che invece ci fu a Venezia e continua ad esserci ancora. Forse perché in quegli anni le forze progressiste, politiche, sociali e culturali, persero la grande battaglia che i giovani avevano avviato nei ‘60. Da questa ipotesi discende allora una domanda: chi sono gli Scarlini, la figlia di Manganelli, la Papetti, che dello scrittore fu compagna, che oggi collaborano a il manifesto, organizzano convegni e scrivono libri? Chi sono? i vincitori che riscrivono la storia? Per cui, a più di trent’anni di distanza, hanno il diritto a nascondere la verità, a scrivere senza ascoltare le fonti principali, a fare un convegno su Manganelli, in cui si parla di “Cassio governa a Cipro”, non invitando ufficialmente chi prese l’iniziativa di chiamare Manganelli a Venezia e che lavorò con lui per mesi? Ma ci sono cose che si intrecciano, attraverso il tempo: nel 1977, quando Manganelli pubblicò per Rizzoli il “Cassio”, Angelo Guglielmi lo sconsigliò dall’inserire il mio nome nella prefazione, in quanto io ero stato “molto criticato” e di conseguenza il citarmi sarebbe stato “dannoso per lui”. L’episodio me lo raccontò l’amico Manganelli e io ho sempre creduto a quella informazione che testimonia un “qualcosa” che continua a provocare i suoi effetti perversi attraverso gli anni, anzi, i decenni. C’erano state davvero tante critiche negative da determinare reazioni di tal genere? Delle critiche abbiamo parlato abbondantemente, ma ci fu anche un successo – di questo abbiamo detto, ma è opportuno ripeterlo – che fu la risposta più chiara all’opera di Manganelli e a quella mia. Io, regista soprattutto di televisione, non ho mai avuto un successo di pubblico così grande e visibile, a parte quello che anni dopo ottenni con il film “La ragazza di Via Millelire” che restò per mesi in testa alle classifiche del nord. Ma al nord, perché nel centrosud il film non fu mai distribuito”.

Ringrazio Serra per la sua lunga intervista su un tempo e su avvenimenti fin troppo dimenticati. forse per indifferenza, forse per ignoranza, forse per deliberata scelta politica.

__________________________________________

1. Gianni Serra, regista televisivo e cinematografico. Fino al 1974 ha diretto: “Un caso apparentemente facile”, film di coproduzione Luce-Rai per la serie Rai Storie italiane, 1968; “Il processo Cuocolo”, serie Rai Teatro inchiesta, n.22, 1969; “La rete”, serie Rai Teatro inchiesta n.24, 1970; “Progetto Norimberga”, serie Rai Teatro inchiesta n.29, 1971; “Uno dei tre”, film di coproduzione Cct-Rai (minoritaria), distribuzione Dae, 1972, “Dedicato a un medico”, film Rai, 1973; “Fortezze vuote”, film prodotto dal’Unitelefilm, distribuzione Arci-Uisp,1975 – nel 1980 ha diretto “La ragazza di Via Mille lire”, film di coproduzione Rai e Comune di Torino, presentato al Festival di Venezia ‘80 con esiti contrastanti e polemiche vivacissime.

2. Luca Ronconi regista teatrale. Inizia la sua attività come attore, nel 1963 compie le sue prime esperienze registiche che prosegue con una serie di compagnie. La critica lo scopre come uno degli esponenti dell’avanguardia italiana nel 1966 quando svolge la sua prima regia di libero impegno con “I lunatici” di Midelton e Rowley. Nel 1969 la sua notorietà e il suo stile sono consacrati da un successo internazionale, “L’Orlando furioso” di Ludovico Ariosto nella riduzione di Edoardo Sanguineti. Nel 1974 è nominato direttore della sezione Teatro della Biennale di Venezia (lo resterà fino al 1977).

3. Il Gruppo ’63 si costituì a Palermo in quell’anno e, come è stato scritto, “rappresentò in letteratura il fenomeno più fecondo dell’Italia del miracolo economico”. Ne fecero parte, tra gli altri, Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Francesco Leonetti, Walter Pedullà, Edoardo Sanguineti, Giuliano Scabia, Luciano Anceschi, Renato Barilli, Gillo Dorfles, Umberto Eco, Angelo Guglielmi, Alberto Arbasino, Furio Colombo, Franco Lucentini, Luigi Malerba, Giorgio Manganelli, Giuseppe Pontiggia, Inge Feltrinelli e Vittorio Gregotti.

4. In una intervista a Mondo Operaio del novembre del 1974 il Presidente della Biennale Carlo Ripa di Meana dice tra l’altro: “Solo i liberali veneziani, tetragoni, dicono che il Pci è egemone; certo, i comunisti hanno collaborato e lavorato con grande impegno, ma la “cifra” della Biennale non rispecchia per modi, per temi e per articolazione, la politica culturale del Pci. Né d’altra parte vi è mai stata da parte comunista una pretesa di questo genere, anzi il contrario”. Riportata in Annuario del 1975-Eventi del 1974, pag. 556. Vedi bibliografia.

5. Il Gruppo “La maschera” era composto da Ines Beinhauer, Ann Collin, Crystel Dane, Mario Esposito, Curtis Gjonz, Nerina Montagnani, Renzo Rinaldi, Patrizia Sacchi, Enzo Turrin, Nora Vivian. Per lo spettacolo di Venezia le musiche furono di Alvin Curran; le scene e i costumi di Antonello Aglioti. Direttore di scena fu Giuseppe Ghigi.

6. Luca Scarlini insegna Tecniche narrative alla Scuola Holden e si occupa di drammaturgia contemporanea e di letteratura. Ha scritto numerosi saggi e tiene un blog su Internet.

7. Uno degli estensori dell’Annuario veneziano del ’74 così scrive di questo lavoro: “Dal testo di Shakespeare, dramma della gelosia di Otello, Manganelli ha tratto il secondo titolo dell’opera teatrale: “Cassio governa a Cipro”, puntando sull’autoanalisi problematica dell’animo di Jago, malvagio classico e gratuito, cui la versione tradizionale, troppo semplicistica, fa torto o lascia zone oscure. Da fattaccio di cronaca nera della società veneziana, la tragedia diventa quella di un uomo al centro di una trama ordita da lui stesso, di cui ignora le cause e che non riesce più a manovrare. Uno Jago “amletico”, nel quale i sintomi del delirio diventano strumenti e complici del delitto”. Scriveva lo stesso Manganelli: “Grazie alla centralità drammatica, psicologica e morale di Jago, la storia privata, il fatto di cronaca nera si scioglie, trasforma in materia di immagine, un puro problema di intelligenza insieme maligna e illuminante, sordida e illuminatrice”.

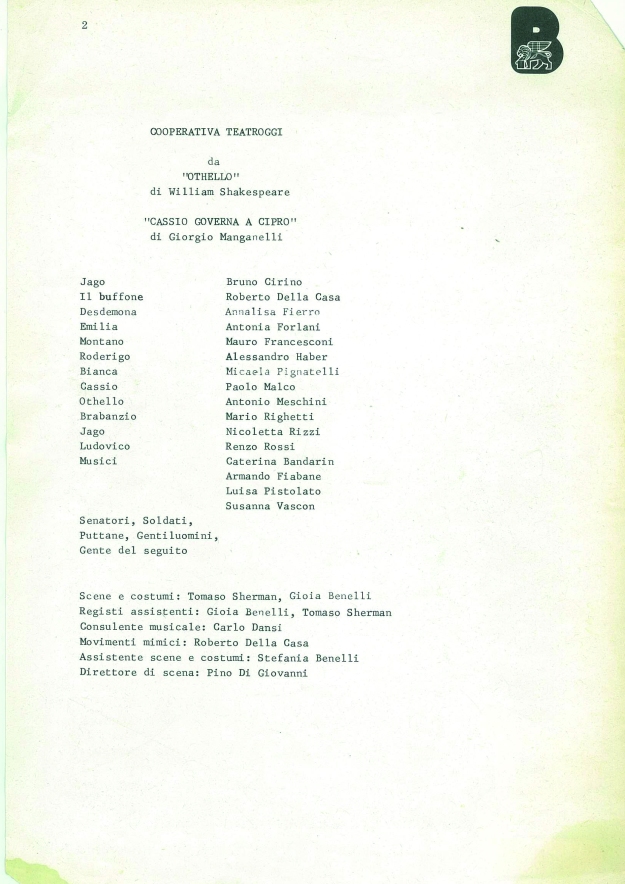

8. La Cooperativa Teatroggi, nella rappresentazione dell’”Otello governa a Cipro”, era così composta: Bruno Cirino, Roberto Della Casa, Annalisa Fierro, Atonia Forlani, Mauro Francescani, Alessandro Haber, Micaela Pignatelli, Paolo Malco, Antonio Meschini, Mario Rigetti, Nicoletta Rizzi, Renzo Rossi, Caterina Bandarin, Armando Fiabane, Luisa Pisolato, Susanna Vascon. Scene e costumi furono ideati e creati da Tomaso Sherman e Gioia Benelli che furono anche registi-assistenti ; consulente musicale fu Carlo Dansi; i movimenti mimici furono di Roberto Della Casa; assistente alle scene e ai costumi fu Stefania Benelli; direttore di scena Pino Di Giovanni; i costumi della Sartoria Tirelli; le calzature della Ditta Pompei; le parrucche della Ditta Rocchetti; le attrezzerie della Ditta Rancati; le apparecchiature televisive della Philips; la ripresa televisiva di Claudio Speranza. Cameraman fu Piergiorgio Albertini; tecnico eidophor fu Alfredo Varani; la collaborazione tecnica per i mezzi audiovisivi fu dell’Unitelefilm e l’organizzazione di Sebastiano Calabrò.

9 “Dedicato a un medico” film Rai-Tv del 1974, fa seguito, in una serie idealmente collegabile, a “Dedicato a un bambino” di Gianni Bongioanni (1971) e a “Diario di un maestro” (1973) di Vittorio De Seta, tutti interpretati da Bruno Cirino.

10. Il decentramento è un’idea che ha accompagnato sempre Luca Ronconi. In molte città lo realizzò per l’“Orlando Furioso”, poi vennero la Biennale di Venezia, il Lingotto della Fiat – sia pure dismesso, ma con tanto di treno in movimento- e infine, in questo 2006, a Torino, con il progetto “Domani”, pensato nell’ambito delle Olimpiadi invernali da Walter Le Moli che, per un caso del destino, è direttore di Teatrooggi (lo stesso nome della compagnia di Cirino). In questa occasione Ronconi ha utilizzato a Torino le dismesse fonderie di Moncalieri, la vecchia città del cinema Lumiq, un cinema di periferia, l’Astra, e il terzo piano di un grande magazzino che un tempo era un teatro e oggi torna ad esserlo, il Vittoria. .

11. Le “150 ore” fu una conquista dei lavoratori negli anni a cui ci riferiamo. Si tratta del diritto a 150 ore retribuite, in tre anni, per corsi o lezioni di cultura generale, qualificazione professionale, partecipazione ad iniziative culturali, ecc. Diritto oggi previsto e variamente regolato in tutti i grandi contratti di lavoro. Il gruppo collegato alla Biennale, quando si presentò il caso “Otello”, aveva già formulato i propri piani e non si mostrò del tutto disponibile a variazioni di tema. Infatti conservò la vecchia impostazione di lavoro, pur allargandola e inserendo nel proprio progetto il Teatro decentrato della Biennale.

12. Seguendo un andazzo del tempo, quasi tutti gli spettacoli furono seguiti da un dibattito tra gli attori, il regista Serra e il pubblico. In chiusura della prima serata parlò Manganelli, ringraziando gli spettatori. Per il resto i dibattiti ebbero il seguente calendario: al Petrolchimico, 5 novembre con Serra e Cirino; 6 novembre con Serra e Cirino; 7-8 novembre dibattiti ai cantieri navali della Giudecca; 9 novembre dibattito a Mestre. Seguirono interviste all’esecutivo del Consiglio di fabbrica della Montedison e furono raccolti documenti sull’“Otello”dei lavoratori che fruivano delle 150 ore. Ampi stralci dei dibattiti, delle interviste e dei documenti si trovano raccolti in AA.VV. Fabbrica quartiere teatro: Otello a Marghera, citato in bibliografia.

MAURIZIO MASSABO’

Bibliografia essenziale AA.VV. Cantiere Manganelli, fotobiografia, la vita, le opere. A cura del Comune di Roma, Assessorato alle politiche culturali, Casa delle Letterature, Roma, 2002

AA.VV. Da Othello di William Shakespeare, Cassio governa a Cipro di Giorgio Manganelli, fascicolo/programma di sala per l’Otello di Gianni Serra , 5-6 nov. Petrolchimico Marghera, 7-8 nov. ex Cantieri navali Giudecca, 9 nov. Tendone piazza Candiani Mestre, La Biennale di Venezia, ott.-nov. 1974

AA.VV. Fabbrica quartiere teatro: Otello a Marghera, a cura di Benedetta Bini, Lodovico Mamprin e Loredana Perissinotto, Gruppo permanente di lavoro per i rapporti con la scuola, La Biennale di Venezia, 1975.

La Biennale, Annuario 1975 del 1974, a cura dell’Archivio storico delle arti contemporanee, Venezia, 1975

Giorgio Manganelli, Tragedie da leggere, Tutto il teatro, a cura di Luca Scarlini, Nino Aragno Editore, Marene, 2005

Contiene il “Cassio governa a Cipro”.

Otello da William Shakespeare, testo di Giuseppe Bartolucci, fascicolo/programma di sala per l’ “Otello” di Memè Perlini, Biennale di Venezia, ott.-nov. 1974

William Shakespeare, Otello, commento di Agostino Lombardo, Ed. l’Unità, Roma, 1993

PASSANDO AI FILM

TESI DI LAUREA DI MARILENA GRIFO’

SUGLI ANNI DELLA RIFORMA PSICHIATRICA

SECONDO I FILM “I GIARDINI DI ABELE”, “MATTI DA SLEGARE”, “FORTEZZE VUOTE”

PER VISUALIZZARLA CLICCA SUL TITOLO

A SEGUIRE

INCOLLO LA PARTE DI MARILENA GRIFO’ DEDICATA IN PARTICOLARE A

FORTEZZE VUOTE

FORTEZZE VUOTE

UMBRIA: UNA RISPOSTA POLITICA ALLA FOLLIA

Dal regolamento dei Centri di igiene mentale della Provincia di Perugia

Art 1- L’esperienza dei servizi psichiatrici della Provincia di Perugia si è realizzata nella lotta contro l’internamento psichiatrico e contro le istituzioni segreganti

Art 2- La salute mentale si tutela, non espandendo strutture e servizi psichiatrici, ma trasformando profondamente le condizioni ed i significati della vita associata in modo da realizzare rapporti umani e modelli socio-culturali che pongono il benessere dell’uomo quale valore primo e fondamentale.

Si costruisce anche nell’ambito della lotta collettiva e individuale contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e contro tutti quegli ostacoli, materiali e culturali, che impediscono il pieno e critico dispiegarsi della personalità umana.

Su un manifesto sul quale sta scritto: “CHI DISTURBA IL SISTEMA E’ MALATO” scorrono queste parole. E’ così che inizia il film Fortezze Vuote, in una simbolica e chiara coincidenza di principi ispiratori dei Centri di igiene mentale della Provincia di Perugia e del film stesso. La finalità prima è dunque subito esplicitata: si tratta di un documentario di informazione in cui emerge forte la richiesta di partecipazione della società alle decisioni e ai processi politici e l’importanza della comunicazione come momento fondamentale della vita associata.

Il titolo, che appare subito dopo, simbolizza l’istituzione manicomiale messa in crisi e lo fa riprendendo una definizione che Bruno Bettelheim diede della condizione in cui vengono a trovarsi i malati mentali affetti da autismo, cioè individui che, per ragioni non ancora spiegate, “improvvisamente si rinchiudono in se stessi, alzano una barriera contro la realtà e subiscono, di conseguenza, una drammatica regressione”, arroccati in una solitudine e in un’impossibilità di esprimersi (se non a livelli elementarissimi), come fossero murati vivi in una fortezza, appunto, desolatamente vuota. In questa sovrapposizione tra l’immagine di una malattia e l’immagine del manicomio è già racchiusa l’idea dell’istituzione che crea alienazione ed è produttrice di malattia.

Negli appunti di lavorazione del film che ancora conserva il regista Gianni Serra leggiamo:

“Il manicomio – che quando fu istituito apparve come il segno della nuova egemonia borghese, scientifica e umanitaria contro le vecchie superstizioni – non è un “luogo terapeutico”: è un luogo di segregazione e di esclusione, un luogo di violenza istituzionalizzata per poveri, derelitti, alcolizzati, minorati.

Ogni giorno la cronaca si fa portavoce di casi tragici che testimoniano condizioni spaventose di gestione o più semplicemente la morte civile, la spersonalizzazione, la regressione automatica, il meccanismo di violenza che l’istituzione in quanto tale provoca e alimenta.

Il documentario intende raccogliere le testimonianze della tortura di questa condizione umana, e di questa violenza, in un Ospedale psichiatrico “liberalizzato” già da dieci anni e oggi in totale smantellamento: quello della città di Perugia. E vuole anche fare un’indagine sui problemi e sulle difficoltà che ora si presentano per gli ultimi ricoverati in attesa di essere dimessi, (…) illustrando parallelamente il processo di grande importanza sociale che ha visto la creazione in Umbria di un servizio psichiatrico alternativo…”

L’esperienza umbra

Nel corso del decennio che andava dal 1964 al 1973 si era sviluppato in Umbria un processo di profonda ristrutturazione dei servizi psichiatrici, a partire dalla semplice idea di razionalizzazione del sistema tradizionale fino ad arrivare al totale ribaltamento della sua impostazione e ideologia.

Veniva gradualmente disfatto il manicomio di Perugia, i suoi padiglioni venivano trasformati in sedi di servizi sociali e scuole e il muro di cinta abbattuto. Se nel 1964 i ricoverati erano 1.113, nel novembre del ‘73 erano rimasti 419. Nel frattempo si erano creati in tutto il territorio 10 centri di igiene mentale, di cui il primo nasceva già nel 1968, mentre a Perugia, Città di Castello, Assisi e Foligno venivano costituiti i gruppi-famiglia la cui gestione andava affidata ai servizi sociali dei comuni.

Questo processo di trasformazione coinvolse anche le altre istituzioni segreganti come le classi speciali, i brefotrofi, le case di rieducazione, gli istituti per handicappati ecc…

Il processo era frutto, come sarebbe emerso dal documentario, di una lunga mediazione politica e di un dibattito che coinvolse profondamente la società.

Così possiamo leggere nelle schede del film di allora che:

“L’amministrazione provinciale di Perugia (PCI-PSI) ha posto una condizione fondamentale per il superamento dell’istituzione manicomiale: il coinvolgimento di tutte le forze politiche antifasciste, delle varie istanze della società, degli operatori psichiatrici, dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e culturali”

Genesi di un documentario collettivo

Quando nel 1974 la regione Umbria e l’amministrazione provinciale di Perugia si posero l’obiettivo di fornire una testimonianza pubblica del lavoro svolto in campo psichiatrico era stato da poco prodotto il film di Gianni Serra Dedicato a un medico, proiettato nella stessa Perugia durante il festival dell’Unità.

“ “Dedicato a un medico” fu un lavoro su commissione prodotto dalla RAI. Allora la psichiatria non rientrava nei miei interessi, che erano sociali e politici. Di fatto mi fu proposta una sceneggiatura che nasceva dall’esperienza di Basaglia in un periodo in cui tutto il suo operato era divenuto un fatto politico dirompente e rivoluzionario che andava aldilà del fatto medico e psichiatrico.

Il film, in cinque puntate, fu poi censuratissimo dalla televisione all’epoca di Bernabei in cui la RAI produceva e si auto-censurava. Così “Dedicato a un medico” ebbe una duplice risonanza, divenendo anche la base per un movimento di riforma della televisione e della cacciata di Bernabei. Ecco anche perché fu invitato a molti festival. Quando poi finalmente lo diedero in televisione andò in onda in contemporanea alle partite dei mondiali di calcio” (Gianni Serra, intervista rilasciata il 21 dicembre 2004)

La proiezione a Perugia fu l’occasione per proporre a Serra il film e impostare assieme a lui un progetto. Così Giuseppe Pannacci, allora assessore ai servizi psichiatrici della provincia di Perugia, Gianni Serra e Dario Natoli, allora direttore dell’Unitelefilm misero a punto un piano produttivo che prevedeva il contributo finanziario della Provincia e della Regione.

Il progetto che fu approvato allora prevedeva un film-inchiesta con una parte “narrativa” di fiction.

Ai primi del gennaio 1975 Serra e i suoi collaboratori, Gioia Benelli e Tomaso Sherman, si recarono a Perugia per iniziare la preparazione del film. Dopo molte riunioni – con gli operatori del CIM (Centro di igiene mentale), il direttore dei servizi psichiatrici Francesco Sediari, l’assessore Pannacci e molti esponenti della Commissione consigliare – vennero identificate alcune linee fondamentali sulle quali il film avrebbe dovuto svilupparsi. A questi incontri ne seguirono altri nell’Ospedale psichiatrico, nei gruppi famiglia, nelle case degli ex ricoverati, in tutte le sedi dei CIM, nei quartieri e nelle fabbriche.

Fu così che, di fronte alla complessità della realtà che di giorno in giorno andavano scoprendo e vivendo, si decise di proporre una struttura cinematografica aperta e cioè che rispettasse e riflettesse in qualche modo il metodo che era stato seguito dai veri protagonisti del processo. Si abbandonava così la strada, proposta all’inizio, del film narrativo, d‘autore, per un’opera che fosse veramente il risultato di un contributo collettivo. L’impostazione realizzativa, concordata e approvata in una riunione definitiva, portò alla convocazione immediata dell’Assemblea popolare: cittadini, malati, operatori psichiatrici, consiglieri provinciali, sindaci, assessori dei comuni e della regione, fornirono con i loro interventi i contenuti e le linee programmatiche del film stesso. Gli interventi, che vennero filmati, avrebbero costituito l’ossatura del documento cinematografico e sarebbero stati vincolanti per le successive scelte.

“All’epoca c’era il mito del film collettivo che doveva essere frutto non di un autore ma di un collettivo appunto. Fortezze vuote nasce su questa linea. In effetti è stato il frutto di una mediazione tra le varie forze politiche, democristiani compresi. Il mio quindi non è stato un lavoro d’autore ma non la sentii come una diminuzione. Ero realmente interessato a quel tipo di esperienza.

La gestazione fu assai curiosa e innovativa. Io, Gioia e Tomaso andammo a Perugia a organizzare questa prima assemblea dalla quale sarebbero dovute venir fuori le linee guida del film. Poi ci fu un bel periodo in cui studiammo e discutemmo per ore e ore su cosa fare, assieme anche a Manuali e agli altri, e facemmo un lavoro sul territorio. Di volta in volta andavamo a cercare quei casi che ci venivano segnalati di utenti passati o in cura presso i CIM o dimessi dall’ospedale psichiatrico, oltre a quelli che restavano ancora dentro.

Fu un lavoro lungo e capillare, di circa quattro mesi, di documentazione cosiddetta democratico-collettiva e di identificazione dei casi, scelti anche in base a simpatie o antipatie, ma non solo. Fortezze vuote fu, ed è tuttora, interessante soprattutto per il processo organizzativo della mediazione politica. Prendiamo ad esempio la sequenza del prete: questi c’era stato segnalato da un operatore, come rappresentativo di una realtà importante, specialmente in una società contadina dove il parroco deteneva un ruolo e un potere molto forti. Beh, quella sequenza, momento di rilassamento e gioia durante le proiezioni che facevamo, era in origine molto lunga. Fu un rappresentante dei democristiani che mi chiese di ridurla, di non darci troppo “dentro” e così feci”.”

(Gianni Serra, intervista rilasciata il 21 dicembre 2004

Nella scena a cui si riferisce qui il regista viene intervistato un prete di un piccolo paesino sulla situazione di un uomo che era stato pesantemente emarginato prima di essere rinchiuso in manicomio. Come è facile immaginare il prete fa una pessima figura rispondendo in modo aggressivo e ottuso.

Il meta-documentario

Dopo tre settimane di riprese il materiale raccolto consisteva in più di venticinquemila metri di pellicola. Dopo quattro mesi di lavoro fu montato uno della durata i circa tre ore. Ma prima di passare al montaggio Gianni Serra pose il problema se voler proseguire con l’ipotesi di fare emergere il processo di fattura del film o abbandonarla.

“…Allora io dissi a Manuali che l’esperienza che avevamo fatto era stata molto bella ma che da un punto di vista d’autore secondo me dal film doveva essere eliminata tutta la parte didascalico-assemblearistica. Gli spiegai che a mio parere quella parte era inutile, pedagogica, e che si sarebbe fatto un lavoro più importante coinvolgendo il pubblico con discorsi non politici o teorici ma con le testimonianze che avevamo, che erano intensissime e dense di significati senza bisogno di appellarsi a inutili esplicazioni.

Manuali non fu d’accordo. Ci consultammo e alla fine si decise di lasciarle. Così in fase di montaggio cercai di rappresentare il processo senza sacrificare troppo le testimonianze.

Quando il film fu finito Manuali mi diede ragione e disse che se ci fossimo sbarazzati di tutta l’impalcatura teorica avremmo avuto molta più efficacia. Oggi invece, a trent’anni di distanza, posso dire che in realtà quei momenti assembleari hanno una loro forza ed efficacia che va aldilà dell’intento didascalico e sarei meno critico” (Gianni Serra, intervista rilasciata il 21 dicembre 2004)

Una seconda Assemblea Popolare fu infine convocata per discutere il lavoro, indicare modifiche e tagli, arrivando così a un film di circa un’ora e mezza.

Il documentario appare quindi montato su due livelli di narrazione. Il primo ha per oggetto la ristrutturazione dei servizi psichiatrici attraverso le testimonianze di chi era direttamente interessato da questi cambiamenti. Il secondo ha per oggetto la genesi del film stesso con la scelta e la discussione dei suoi contenuti. L’assemblea cittadina e le riunioni presso i CIM, che fanno da collante di tutto il film, esprimono questa narrazione dentro la narrazione.

Il rischio, come espresso dallo stesso regista, era quello di diventare didascalico e pedagogico. Eppure c’era una forza in quella scelta: quello che era un mito, del film non autoriale e dell’esperienza collettiva, diventava qui qualcosa di più: era cioè una riproposizione in qualche modo dell’esperienza sociale e politica che aveva portato a quella ristrutturazione dei servizi psichiatrici in Umbria. La parte per così dire didascalica riesce a gettare luce sull’oggetto principe del film trovando così una giustificazione e una forza che vanno al di là della sperimentazione avanguardistica e della motivazione di autopromozione della Provincia di Perugia e della Regione, pur presenti.

Basaglia e Manuali a Venezia

Nel 1975 “Fortezze vuote“ debuttò alle giornate del cinema di Venezia, come, in seguito alle lotte sessantottine, per eliminare i leoni, si chiamò quello che prima era il Festival.

Il pubblico, come si può leggere nei giornali di allora, seguì la proiezione del film di Serra, in Campo Santa Margherita, con partecipe e solidale attenzione: “Fortezze vuote è stato fatto oggetto (…) di una appassionata discussione incentrata non tanto e non solo sui motivi specifici posti in risalto dal documentario, ma proprio su tutte le vaste e ramificate correlazioni sociali e politiche che in esso emergono.”

Al dibattito erano presenti sia Franco Basaglia che Carlo Manuali, la mente della ristrutturazione dei servizi psichiatrici di Perugina: “Ci fu uno scontro molto bello tra i due, uno scontro di ideologie: Basaglia sosteneva che i processi di ristrutturazione dovessero nascere all’interno del manicomio, che ci dovesse essere una sorta di esplosione del manicomio. Manuali gli rispondeva che doveva essere una distruzione fatta dall’esterno.”

Fortezze vuote è molto significativo nell’ambito di una ricerca sulla comunicazione della rivoluzione basagliana proprio perché in qualche modo se ne distacca e racconta di un processo diverso e contemporaneo.

In realtà, secondo Gianni Serra, si trattava di uno scontro d’amore: “il principio era identico e la finalità era identica .. i mezzi e l’ideologia differenti…Per sintetizzare in Basaglia c’era il matto come eroe che vuole abbattere i muri del manicomio e lo fa. In Umbria c’era un discorso opposto: la preparazione del territorio, la creazione delle strutture esterne, la sensibilizzazione della società civile e della gente in modo che fosse la gente dall’esterno ad abbattere le mura del manicomio d’accordo con gli operatori e con gli ospiti più coscienti del manicomio… Io a quel tempo ero molto legato all’ideologia basagliana: la parte anarchica e individualista che c’era in Basaglia la sentivo più vicina a alle mie idee politiche che non la componente della mediazione politica. Eppure come negare la giustezza del procedimento umbro.” (intervista rilasciata il 21-12-04)

A questo proposito è interessante anche la risposta che Manuali da a Serra nel film quando questi gli chiede se ci fosse stata l’influenza di Basaglia.

“Noi stiamo parlando di un periodo di almeno tre o quattro anni antecedente all’esplosione del problema manicomiale nella prospettiva in cui è stato posto da Basaglia. Di fatto, poi Basaglia ha avuto una certa influenza su alcuni operatori. C’è stata per un momento l’illusione che i capitalismo avesse in qualche modo corrotto, occultato, riassorbito la capacità della classe operaia di mutare la società. E allora ecco c’è stato uno spostamento: il potere eversivo della classe operaia è stato trasferito sul folle. Il folle sembrava l’ultimo testimone della contraddizione sociale. Da qui è stato, anche abbastanza semplicisticamente, contrapposto il folle alla società“.

Uno schema semplice

Il documentario segue un filo logico e una costruzione serrati, più di quanto non possa apparire a una prima visione.

Di fatto i temi si sviluppano, semplificando, nel seguente modo: dopo un sunto e un’introduzione sull’esperienza umbra, si tenta di ricostruire alcuni aspetti della realtà manicomiale: le mura, la mancanza di libertà, le terapie choccanti, i metodi di contenzione. Vengono intervistati infermieri, ospiti o ex ospiti dell‘ospedale psichiatrico di Perugia.

Non c’è qui, come ci si potrebbe aspettare, nessuna morbosità e nessun accanimento nel rendere con immagini, visive o mentali, cruente, la natura mostruosa e criminale della “detenzione”. Non ci sono fantasmi da riesumare, medici mostruosi o infermieri-macchina.

Subito dopo si affronta il tema del cambiamento: chi erano i protagonisti e da quali esigenze e convergenze nascesse questo processo di razionalizzazione dei servizi psichiatrici (come all’inizio venne chiamato).

E quindi il tema della mediazione politica e della partecipazione dal basso, tramite anche interviste girate in strada.

Poi si affronta il vero problema, quello cioè ritenuto allora più attuale: la riorganizzazione dell’esperienza di vita di queste persone.

Viene discusso e mostrato come funzionano le case famiglia. Si parla dei problemi relativi all’inserimento nella società di questi soggetti: problemi legati al lavoro, alla difficoltà nel lasciare il manicomio, all’accettazione di una vita autonoma, con delle responsabilità e libertà, ma anche allo squallore della realtà. E’ in questa fase che emerge la tesi umbra forte della terapia come proposta di realtà.